AI 正在重写程序员的命运

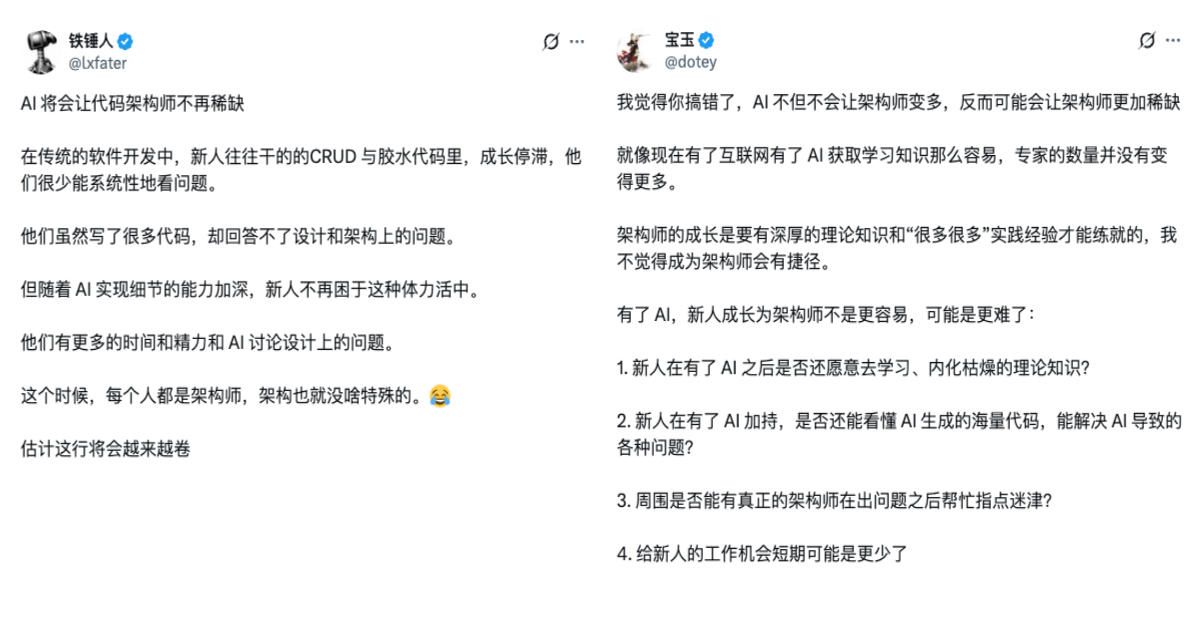

最近在 X 上,一场关于“AI 时代程序员到底还能不能成长”的讨论突然火了起来。两边观点针锋相对,评论区可以说是相当热闹。

有人担心,AI 把大量简单重复的编码工作都包揽过去了,新人没了“踩坑练级”的机会,技能树难以生长,成长也会卡住。

另一部分人则认为,工具的进步从来不会让程序员退步,相反,它会让工程师更快触达复杂度、站上更高的抽象层级。

这两种声音都很有代表性,但要真正回答这个问题,我认为我们不妨先回到一个更长的历史脉络中。

从汇编到 JavaScript

如果把软件行业拉长到几十年的尺度,会发现一条十分清晰的发展曲线:工程师始终在远离底层。

早期的工程师必须和寄存器、栈帧、内存偏移这些细节搏斗。后来 C 语言让程序员第一次有了“像人说话一样写程序”的体验。接着 C++、Java、node.js 一波又一波地把抽象层往上推。今天,互联网行业的大部分工程师应该都没手动管理过内存,更别提写汇编了。

如果说抽象让程序员变弱了,那我们今天为什么能构建出比当年复杂数百倍的系统?为什么我们能在互联网上做全球协作、能支持千万人同时在线?答案非常简单:抽象并不是让工程师丧失能力,而是减少了低层级的劳动,让他们的认知空间可以更多地留给更大的系统、更复杂的问题。

这条规律过去成立,今天也依旧成立。

工作范式的迁移

如果把 AI 当成“更智能的搜索引擎”,那么你自然只会看见它替你写了几段代码、帮你查了几个 API,看起来确实只是把“简单活”做得更快了一点。但 AI 真正的革命性并不在这个层面。

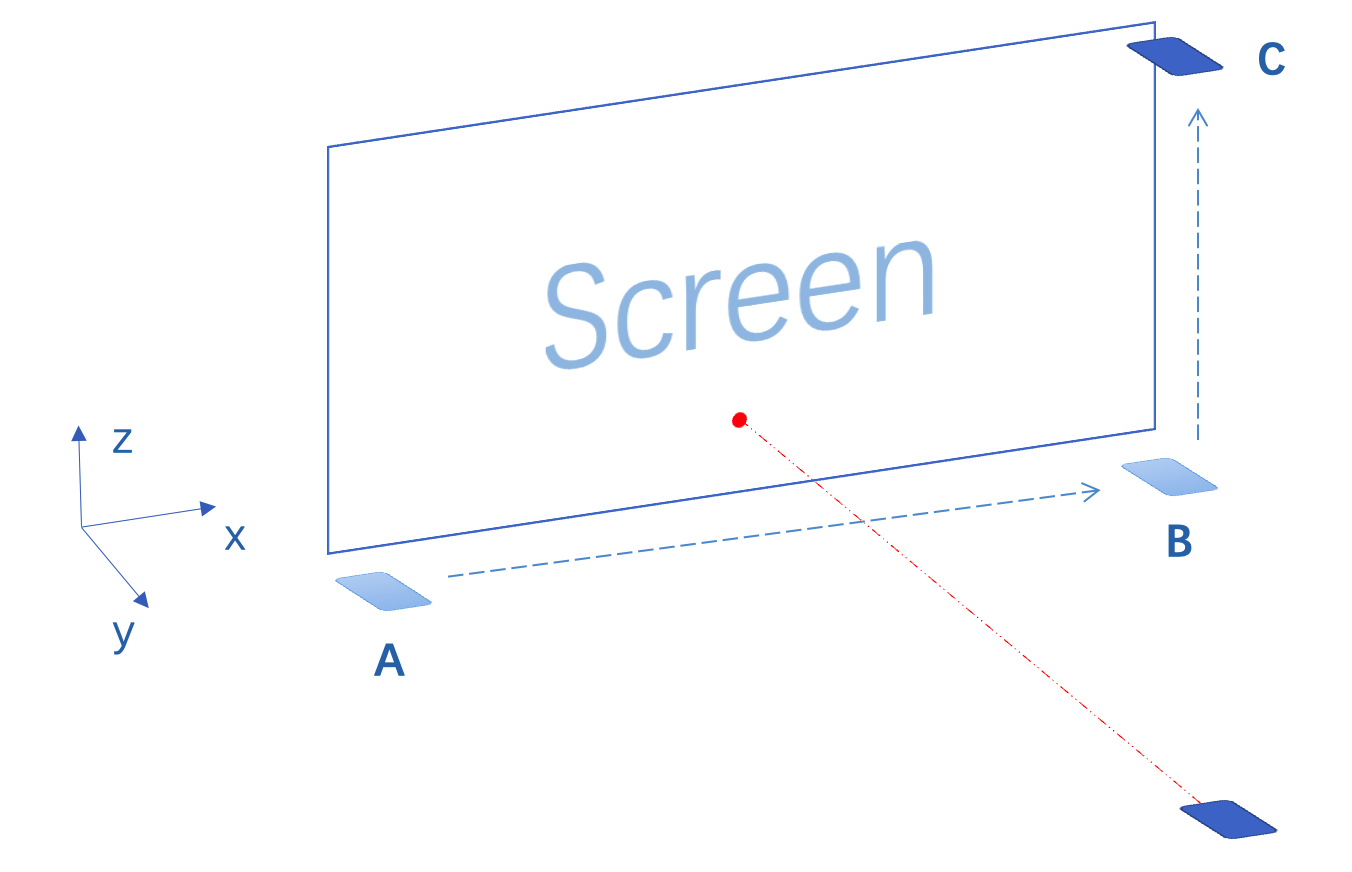

它能理解自然语言需求,能总结业务规则,能对架构提出方案,能自动生成测试和文档,能持续监控你的代码质量,甚至能在你解释系统后帮你推理出遗漏的边界条件。这些并不是“写代码更快了”,而是工作范式的迁移。

以前我们学习编程,从“实现一个函数”开始。如今一个新人可能还没写几个函数,就已经在和 AI 一起讨论系统接口、数据结构和模块划分。

这意味着成长路径也随之迁移:从过去靠重复劳动积累经验,转变为通过表达、建模和决策快速获取高级能力。

分水岭

如果一个人依然坚持用旧时代的方式工作,把 AI 当作一个比 StackOverflow 更快的问答机器人,一个比 Google 更好用的搜索引擎,那他的注意力就依然停留在代码本身,而不是模型和系统结构。他不会构建上下文,不会提出能激发 AI 能力的问题,不会让 AI 参与设计,只在机械地复制结果。这样的人确实很容易变得越来越依赖 AI,但自己的判断和抽象能力却没有同步提升。

与之相对的是另一类工程师,他们在使用 AI 时,不只是让它“写点代码”,而是把它真正融入思考链路。他们会让 AI 参与需求分析、探索边界条件、推演不同方案的优劣,让 AI 扮演某种“第二大脑”的角色,持续提出 alternative、补全盲点、模拟不同架构可能出现的问题。甚至在代码落地之后,让 AI 参与测试、重构、文档和质量控制。这让他们,把注意力放在关键路径、异常逻辑和业务细节上。在这种协作关系中,工程师的成长速度反而更快,因为他们的时间几乎完全被释放出来,全部投入在高价值的判断、建模和抽象上。

抉择

历史已经证明了一次又一次:抽象层级的提升从来不会削弱程序员,只会提升上限,AI 也不例外。

回头再看文章开头的那两种观点,你会发现它们并不矛盾。你可以继续沿着旧习惯前进,也可以选择升级自己的工作方式。最终拉开差距的,从来不是工具,而是人们在面对变革时做出的选择。